【原稿】传统中国与政治型社会循环史

朱云川

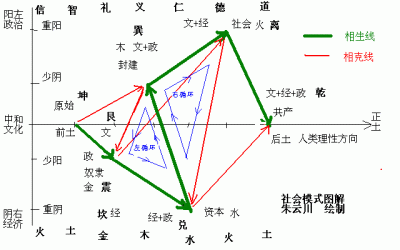

内容提要:传统中国是以政治为核心的政治型社会,三代循环是其基本历史特色。传统中国所谓两千余年的“封建主义”历史,其实是由若干次三代循环构成的。在中国古代文化范畴中,就是英雄时代的“礼”、 商业时代的“仁”、 农业时代的“义”的三代循环,实际上就是[政治]的奴隶社会、[政治、经济]的垄断资本主义社会、[政治、文化]的专制封建主义社会的历史大循环。

关键词:传统中国、政治型社会、旧三代循环论

传统中国特指夏代家天下以来至中华民国结束的中国历史。传统中国素称“礼仪之邦”,就是以[政治]的奴隶社会为最核心特色的政治型社会,“孔孟之道”是这一意识形态的主要代表。中国先秦时代以来,就普遍流行着“三代循环”即周期率的历史观。“三代循环”的历史观是否具有深刻的理论依据,它所反映的是不是传统中国的客观发展规律,它能否能合理解释传统中国的朝代微观兴衰与朝代宏观变迁史,二十世纪中国社会的发展变化是否仍然处于传统中国的文化惯性之中。严峻的社会现实促使我们不得不正视对传统中国历史发展规律的研究与思考。

一、中国历史上有名的“三代说”

战国时期著名改革家商鞅(约前390—前338年),可说是三代历史观的首倡者。《商君书.开塞》曰:“上世亲亲而爱私,中世上贤而说仁,下世贵贵而尊官”。这里,上世亲亲、爱私,体现为血统论、出身论、等级制,可名于“礼”。大一统军事化的西周奴隶社会即英雄时代可以为证。中世上贤、说仁,体现为竞争意识、个性解放、物欲横流,可名于“仁”。礼崩乐坏、“春秋无义战”的乱世之秋即商业时代可以为证。下世贵贵、尊官,体现为封建主义、官僚体制、法治意识。法家用世、“奖励耕战”的战国时代即农业时代可以为证。因此,商鞅的“三世说”实际上是一个“礼”(兵)、“仁”(商)、“义”(农)依次更替的过程。然而,商鞅还没有“三代循环”的观点,他把自身所处的战国时代法家思想,当成了传统中国最好的永恒不变的济世良方。

据说,战国中期的庄子也提出过“三代说”。流沙河著《庄子现代版.骈拇篇》提出:“三代迄今,近两千年,据说夏朝提倡仁,商朝提倡义,周朝仁义并举、礼乐领先”。这个观点或许有作家的个人发挥,但却给我们有益的启示。这里,夏代主张“仁”、商代主张“义”、西周主张“礼乐领先”的观点,与商鞅的“三代说”在历史上可以彼此衍接的。

战国末期,韩非(约前280—前233年)提出了“三古世说”。《韩非子.五蠹》中说,上古世是文化圣人治世,有巢氏、燧人氏的传说可为证;中古世是经济贤者济世,鲧、禹决渎治水之说可为证;近古世是政治英雄救世,汤、武征伐的商周时代可为证。韩非对《老子》很有研究,可视为源于《老子》的“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”思想。与孟子的“天时不如地利,地利不如人和”的政治至上论是颇为一致的,也算是一种时代共识。这种由天道( 文化圣人),退而求地(帝)道( 经济贤者),再而王(人)道( 政治英雄)的观点,就是著名的有中国特色的远古“退化史观”。(正确与否暂且不论)

同为法家同事于秦韩非,与商鞅在现实主张上具有十分明显的不同。身处战国中期的商鞅以“下世”为用,侧重于“法治”(义),代表着战国前期的[文化、政治]开明封建主义理想;身处战国末期的韩非以“近古世”为用,侧重于“英雄救世”(礼),代表着战国后期的[政治、文化]垄断封建主义现实。这种变化也明确地反映在同时期的法家集大成者荀子(约前313—前238年)的“义礼并重”的思想中。

在传统中国,第一个明确提出三代循环历史观的人,或许应是西汉时代提出“独尊儒术”的董仲舒。董仲舒指出,中国社会历史是依照着“黑统、白统、赤统”的三统循环发展的。历史上的夏、商、周三代正是这种“黑、白、赤”三统的体现者。因此,汉朝继周而兴(不计秦朝),应当承夏之“黑统”为本色。

这里,董仲舒的三统循环论所涉及到的“本色”,不宜用五行观中的“水”(黑)、“金”(白)、“火”(赤)概念来解释。比如说,“水克火,火克金”和“金生水”在五行观中是合理的,但“金克水”或“水生金”都是不符合五行观的。因此,我们只能从其社会伦理学意义上去理解。“黑统”意指宽容、内敛,为政多兴而后乱,故主张“仁”;“白统”意指庄严、秩序,为政多治而后衰,故主张“义”;“赤统”意指流血、征伐,为政多暴而后绝,故主张“礼”。这是从政治角度上说的。从这个意义上说,董仲舒的“三统循环论”也就是仁、义、礼的三代循环论。

西汉著名的《史记》作者司马迁(前145—前86年),也提出过夏、殷(商)、周“忠、敬、文”的三代循环论。《史记.高祖本纪》曰:“太史公曰:夏之政忠,忠之敝,小人以野,故殷人承之以敬。敬之敝,小人以鬼,故周人承之以文。文之敝,小人以塞,故救塞莫若以忠。三王之道若循环,终而复始”。这里,“忠、敬、文”的准确含义是什么呢?据推测,“忠”者民心淳厚也,故曰仁;“敬”者法纪森严也,故曰义;“文”者礼仪廉耻也,故曰礼。这是从文化角度上说的。因此,无论是哲学家的“董说”,还是史学家的“司马说”,两者虽用语不同,但基本意思却是差不多的,都是从“仁、义、礼”三代循环的规律上说的。这就是传统中国每一朝代微观兴衰的“暴力革命”、“经济繁荣”、“社会腐败”、新的“暴力革命”的循环史。

在传统中国朝代宏观变迁史上,这种“仁、义、礼”三代循环论也是可以得到有力证明的:

仁商:始兴后乱 义农:始治后衰 礼兵:始暴后绝

一 夏(约400年) 商(约600年) 周(约300年)

二 春秋(294年) 战国(254年) 秦(15年)

三 汉(426年)三国(45年) 晋(155年)南北朝(161年) 隋(37年)

四 唐(289年)五代(53年) 宋(319年) 元(89年)

五 明(276年) 清(267年) 民国(37年)

综上所述,传统中国是一种以政治为核心的政治型社会,它是按照主张“仁”的商业时代、主张“义”的农业时代、主张“礼”(兵)英雄时代即垄断资本主义的[政治、经济]、专制封建主义的[政治、文化]、奴隶(军国主义)社会的[政治]的“周期率”进行历史循环的;这种历史循环的现象,不仅见于朝代微观兴衰史,而且见于朝代宏观变迁史。我们称之为“旧三代循环论”。

二、三代循环理论和近现代中国社会实践

研究表明,传统中国的“仁、义、礼”三代循环的理论依据, “仁”是 [政治、经济]状态,“义”是 [政治、文化]状态,“礼”是 [政治]状态。它们分别对应着本文的商业时代、农业时代、英雄时代。在马克思主义理论术语中,就是垄断资本主义社会、专制封建主义社会、奴隶(军国主义)社会。

在以强权政治“礼”为核心的传统中国, “义”不是符合正义的“法治”,而是极权专制的“人治”。“仪”,伪义也,故曰“礼仪之邦”。因此,“义”所对应的封建主义时代,只能是专制封建主义[政治、文化]。在礼仪之外奢谈仁义,不过是虚伪的伦理道德诉求。因此,“仁”所对应的资本主义时代,只有是垄断资本主义[政治、经济]。因此,所谓“旧三代循环论”,就是[政治]的英雄(领袖)时代、[政治、经济]的垄断性的商业时代、[政治、文化]的专制性的农业时代的依次更替过程。

在[政治]一元状态中,经济、文化不能正常发挥其决定性的作用,由禁欲主义、饥寒不足导致经济平均主义,由文化专制、奴役政策导致愚昧迷信盛行,等级制、出身论、血统论泛滥于天下,这就是商鞅所说的“上世亲亲而爱私”时代。然而,除必要的战时过渡状态外,这种损天下以奉一人的极权专制体制,因为完全违背天下百姓的根本利益,注定不能久长。

西周存世300年,一则是当时的民众(奴隶)具有浓厚的鬼神意识、思想尚未觉悟;二则是指导思想中“仁义并行,礼乐领先”,并不是绝对的唯“礼”论。绝对的唯“礼”论者,有恃武好战的秦帝国、隋朝、元朝的“不道早夭”足以为证。清王朝在康乾以后,由“义礼并重”而转变为唯“礼”论(残酷的“文字狱”),最终导致了满清帝国的衰朽和灭亡。辛亥革命后的中华民国也没有能避免这一历史覆辙。

[政治、经济]状态,是后来统治者充分吸取了前朝倾覆历史教训后的政权重建和经济开放时期。如汉初的文景之治、唐初的贞观之治、明初的永乐之治。因为物极必反,政治禁欲主义以后总是伴随着经济纵欲主义的泛滥。此时,过去穷怕了的人们高举“经济决定论”的自由主义大旗,拜金主义、泡沫经济、急功近利、掠夺开发、文化输入、科技发明、思潮动荡、体制改革、社会腐败等成为了这一商业时代的典型特征,传统的政治性(革命性)权威受到经济性因素的严重挑战。显然,这是春秋无义战的乱世之秋。这就是商鞅的“中世上贤而说仁”时代。

这种商业时代与建立在近现代科技发明基础上的大工业时代不同,它的表面上的贸易自由、经济繁荣,必定是建立在某种内外经济政治掠夺行为的基础上的。比如,对土地、矿产等自然资源的垄断性掠夺开发,对外的殖民地掠夺和商品的垄断价格,对内的圈地运动、苛捐杂税等,都是实现这种资本原始积累的常见手段。双轨制条件下的“金权政治”是社会腐败屡禁难止的罪恶根源。

天下大乱必呼唤天下大治,新的政治性权威必将呼唤在代表着先进生产力的新文化因素支持下重新建立起来,治理整顿的新的社会改革(不同于“开放搞活”时期)时代已经来临。这就是农业时代[政治、文化]二元状态。这就是商鞅说的“下世贵贵而尊官”时代。

由上述“旧三代循环论”的一般模式可知,如果这种旨在反对腐败、倡导法治的社会改革,因为遭到既有的政治经济顽固势力反对而走向失败,就会导致新的暴力革命(起义)的出现,时代就会重新暂时回到极权专制的[政治]状态。二十世纪初叶的清末新政失败导致辛亥革命爆发,中华民国的旧民主主义革命失败导致中国共产党领导的新民主主义革命兴起,都是这一发展模式的有力的事实证明。

对十九世纪末以来的中国社会发展趋势作一鸟瞰,不仅可以验证上述模式,而且很有实践指导价值的。前文指出,康乾以后的清王朝由文化专制高压“文字狱”而转向主张“礼”(兵)的极权专制的[政治]状态。是鸦片战争前夕的中国社会模式。两次鸦片战争失败及太平天国起义以后,闭关锁国、夜郎自大的满清政权遭到沉重打击,由单纯旨在富国强兵的“洋务运动”首先开始,渐而进入经济开放的垄断资本主义的[政治、经济]状态。甲午战败以后,巨大的民族耻辱感使康有为等激进改革派势力迅速崛起,他们力求推进自由资本主义的[经济、政治]状态的彻底改革,这就是“戊戍变法”。 戊戍变法失败以后,中国社会再次回到垄断保守的[政治、经济]状态。

一九〇〇年八国联军侵略北京以后,满清政权采取了饮鸠止渴的激进主义改革,这就是有名的“清末新政”[经济、政治]状态。然而,在政治型的传统中国社会中,激进的经济改革方案总是不符合具体国情的。清末新政与戊戍变法的激进主义改革结果的不同,仅仅在于前者引爆了体制外的辛亥革命,而后者引发了体制内的政治复辟。

辛亥革命以后建立了中华民国,社会迅速走向了腐败,“天下大乱”的社会现实迫使中国的先进分子不得不继续寻找新的革命道路。以马克思主义传入中国为特征的五四新文化运动爆发了,明确提出了具有[文化、政治]状态的“改造国民性”的新民主主义革命的时代要求。这一时代要求以孙中山的思想转变为例,在辛亥革命时期,是旧民主主义革命的[政治、经济]状态;在五四运动以后,是新民主主义革命的[文化、政治]状态。实际上以后的国共斗争,就是这两种发展模式的“旧”与“新”冲突。

中国共产党所代表的[文化、政治]发展模式,战争年代为[政治、文化]过渡状态,也是属于孙中山思想的先进部分(新三民主义),无疑是符合二十世纪中国社会发展要求的正确选择;国民党政权所代表的[政治、经济]意识形态,其理想为[经济、政治]模式,在孙中山思想中只是落后部分(旧三民主义),无疑是已经不符合中国社会时代要求的错误立场。中国共产党领导中国人民,经过二十八年艰苦卓绝的革命战争取得了最后胜利,最终建立了中华人民共和国的历史事实,无可争议地证明了上述模式的正确性。

二十世纪中国是一个风起云涌、波澜壮阔的时代,由于传统中国历史文化惯性的巨大作用,在社会主义革命与建设中我们建立了伟大的成就,同时也付出了沉重的代价。我们成功地避免了旧民主主义的[经济、政治]的“右”的干扰,却无意中陷入了新民主主义的[政治、文化]的“左”的误区。十年“文革”因整治腐败而起,其初衷是好的;由于“政治挂帅”战略思想的错误,其结果是悲壮的。

当前,高举邓小平理论伟大旗帜,整治腐败、防止“西化”是我们全党全国人民的关注重心,我们一方面要坚持四项基本原则,坚持[政治、经济]的公有制的开放搞活模式,反对[经济、政治]的私有化的资产阶级自由化倾向;另一方面要坚持改革开放,坚持[文化、政治]的马克思主义的“依法治国”、“两个转变”,反对[政治、文化]的专制封建主义的[政治、文化]的“孔孟之道”(人治模式)。显然,正确认识邓小平理论反“左”防右原则,具有十分重要而深远的指导意义。

二〇〇一年三月二十五日改